Ob großes Familienkonzert in der Isarphilharmonie, klein besetztes Kammerkonzert in einer ungewöhnlichen Location oder ein Kindergartenkonzert direkt auf der Bühne – hier ist für jede*n etwas dabei.

Education-Programm der Münchner Philharmoniker

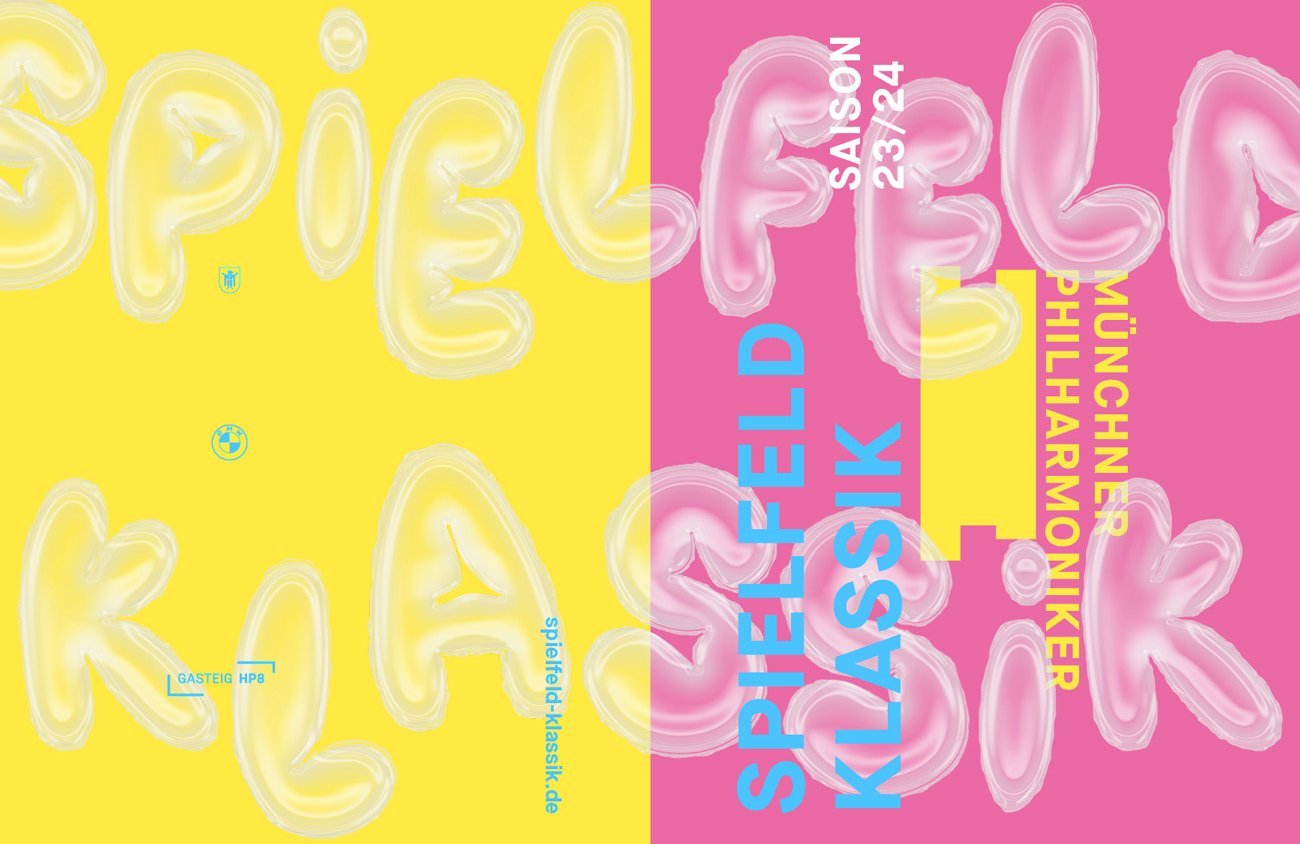

Mit »Spielfeld Klassik« laden die Münchner Philharmoniker ein zuzuhören, mitzumachen, Fragen zu stellen und Hintergründe zur Musik kennenzulernen. Kammermusik, Workshops, »BMW Clubkonzerte« und ein Familienmusical bieten ein breitgefächertes Angebot für Jung und Alt.

Einmal auf die Pauke hauen oder sich vom Profi erklären lassen, wie der Ton einer Oboe entsteht? Alles möglich bei den Mitmach-Workshops!

Alle Termine und weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre.

Unter 30 und neugierig auf Musik? Die Münchner Philharmoniker haben vielfältige Angebote für alle Musik-Begeisterten unter 30 Jahren.

Das Team von Spielfeld Klassik setzt sich zusammen aus Orchester-Musiker*innen und Mitgliedern der Direktion

Gerne versorgen wir Sie regelmäßig mit aktuellen Informationen über unser Programm. Melden Sie sich hier für den Newsletter und unsere postalischen Verteiler an.